- Адрес райисполкома:

- 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 103

- Электронная почта:

- Ispolkom@oshmiany.gov.by

- (для деловой переписки)

- Телефон: 8-(01593)-2-21-13

- Факс: 8-(01593)-2-21-15

Достопримечательности

Францисканский костел

Костел Святого Михаила Архангела

В 1993 году храм вновь отдан верующим.

Церковь Воскресения Христова

Церковь Воскресения Христова

Смета и проект на строительство утверждены в 1875г. (автор проекта

М.М.Чагин). Стоительство начато в сентябре 1873 г., завершено – в

августе 1883г. (Храм освящён архиепископом Литовским и Виленским

Александром).

В 1934 г. священнослужителем был

религиозно-общественный деятель М.Лапицкий (1907-1976). В 1964 г.

церковь была закрыта. Отреставрирована и открыта – в 1988-1990 гг

Дрожжевой завод

Самое старейшее предприятие нашего города. Завод

стал функционировать в 1878 году на правом берегу реки Ошмянка,

как собственность капиталиста Л. Стругача, и находился в частном

владении до осени 1939 года. Первоначально завод

назывался винокуренно-дрожжевой (выпускаемая продукция – спирт и

дрожжи).

В послевоенное время на заводе выпускались дрожжи,

спирт, сироп, хлебный квас, морс, а в 1947 году даже маринованные

грибы. Дрожжи выпускались двух видов – прессованные и сухие.

Гимназия

Гимназия

В одном из корпусов школы-интерната в 1905 года – была открыта политическая тюрьма. С 1921 по 1939 гг. польская гимназия им.Я.Снядецкого. После войны в 1945 году было открыто педучилище. С 1958 года – спальный корпус школы-интерната.

Могилы массового захоронения евреев 1941 – 1942 гг.

Синагога

Синагога

XIX в. г. Ошмяны

В 1941 – 1942 годах в синагоге и на прилегающих к ней ошмянских улицах размещалось еврейское гетто.

Могила жертв фашизма хутор Углеево, Ошмянский район

Установлены бетонная стела высотой 1,7 м и бетонная плита размером 1 х 0,7 м с мемориальной доской и надписью (на белорусской и еврейском языках) «Вечная памяць 700 яўрэям Ашмян, Смаргонь, Гальшан, Крэва і іх ваколіц, расстраляных фашыстамі і іх хаўруснікамі 21.10.1942г.».

Памятник поставлен в 1950 году, реконструирован в 1967 и 1995 годах.

Курган памяти д. Ягеловщина, Ошмянский район

У основания кургана установлен бетонный обелиск с надписью «Жертвам фашизма, павшим от рук палачей», высотой 1,5 м. На месте захоронения установлена ограда 7,7 х 6,7 м.

Могила жертв фашизма урочище Люговщина,

Могила жертв фашизма урочище Люговщина,

Ошмянский район

Над захоронением в 1958 году была установлена бетонная стела высотой 2 м. На мемориальной доске, установленной 8 июля 1997 года, надпись (на русском и еврейском языках) «Вечная память 1 200 евреям – жителям Ошмян, расстрелянным немецкими фашистами и их помощниками 26 июля 1941 г.» «Вечная память павшим отцам, братьям, мужьям от рук фашистских людоедов». Фамилии захороненных неизвестны.

Захоронение ограждено металлическими трубами на бетонных столбах 6 х 13 м.

Место массового уничтожения деревни Новосяды Гольшанского сельсовета

Установлены плита с надписью «Жертвам фашизма ВОВ 1941-1945 годы» и металлический крест на бетонной стеле с мемориальной плитой. Высота композиции – 3 м. Захоронение ограждено декоративной бетонной оградой

4х5 м.

Памятник на могиле открыт в 1967 году.

Агрогородок Гольшаны

Агрогородок Гольшаны

Известный историк архитектуры В. Чантурия назвал Гольшаны единственным в Беларуси местечком, которое сохранило свое лицо. Что ни дом, то бывшая мастерская, лавка или корчма.

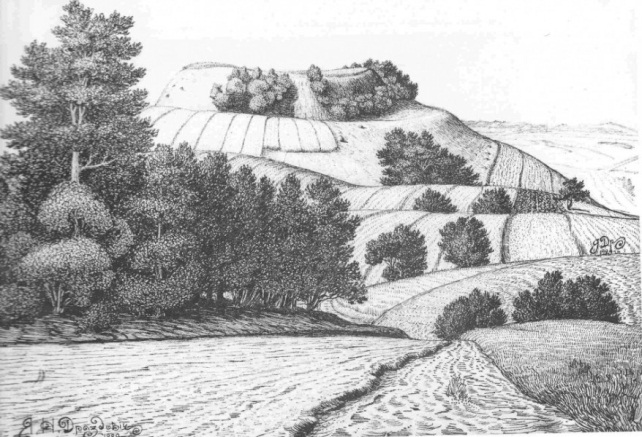

Гольшанский замок - памятник дворцово-парковой архитектуры первой половины XVII века, прообраз замка из знаменитого произведения классика белорусской литературы Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский» Представлял каменное трехэтажное здание с въездными воротами и однонефной часовней. Был обнесен земляными валами и бастионами.

Замок был построен в первой половине XVII века в качестве резиденции подканцлера Великого княжества Литовского Павла Стефана Сапеги – двоюродного брата автора знаменитого Статута 1588 г. Льва Сапеги. Павел Стефан не оставил наследников, а потому, оставшись без хозяина, замок стал переходить из рук в руки.

В исторической литературе XIX века сообщается, что замок был сильно поврежден во времена Северной войны в начале XVIII века. Однако прямых подтверждений этому нет. Так описывает замок «Słownik geograficzny» во второй половине XIX века: «Половина этого замка существует до сих пор в жилом состоянии, но уже нет третьего этажа, часовня превращена в склад разного хлама, только в некоторых комнатах остались следы росписи на потолке и пара давних пейзажей над дверьми; наконец, портрет одного из Сапегов и мраморный стол дополняют небольшую горстку немых свидетелей прошлого замка Сапегов».

Замок сохранился плохо (cохранились остатки стен и башен, а также арочные перекрытия), к тому же исследователи не располагают достаточными сведениями о том, как выглядел замок в XVII веке. Поэтому архитекторы, которые занимаются разработкой проектов восстановительных работ в Гольшанском замке, справедливо считают, что полная реконструкция здания чревата потерей уникальности объекта. Есть предложение накрыть руины чем-то вроде купола из стекла и бетона, защитив таким образом руины от негативного воздействия климатических условий.

Костел св. Иоанна Крестителя

Костел св. Иоанна Крестителя

Гольшанский костел францисканцев — памятник архитектуры стиля барокко. Построен в 1618 г., во 2-й половине XVIII в. перестраивался (большинство исследователей сходятся во мнении, что тогда первоначальный храм был разобран практически до уровня земли). Постройка представляет в плане прямоугольник, разделенный на три нефа. Главный фасад безбашенный: его основным декоративным элементом является фигурный фронтон с волютами. Близкое архитектурное решение отмечается и на заднем фасаде, со стороны алтарной среды. Стены декорированы пилястрами, нишами и прорезаны окнами с фигурными завершениями: средний, наибольший, неф костела перекрыт цилиндрическим сводом, боковые, пониженные, нефы — крестовыми.

В интерьере стены украшены ордерной пластикой, а в верхней части имеют балюстраду. Интерьер костела сохранил с XVIII в. красочную роспись плоской стены алтаря с иллюзорным эффектом апсидного полукружия, как бы украшенного пучками колонн со сложным изломанным антаблементом и скульптурными группами. В первом нефе, ближе к алтарю, сохранился скульптурный надмогильный памятник П. Сапеги (скульптура ныне перевезена в музей АН БССР в Минске).

|

|

Гольшанская Свято-Георгиевская церковь

Народный историко-краеведческий музей им. Э.С.Корзуна

Бенюнская усадьба д. Бенюны

Бенюнская усадьба д. Бенюны

В наше время имение в Бенюнах получило новую жизнь. В мае 2007 г. имение приобрёл фонд «Краіна замкаў».

Имение Болтуп д. Болтуп д. Городники

Имение Болтуп д. Болтуп д. Городники

Памятник Е. Снядецкому из мрамора (1839 г.).

Борунский сельский совет

Борунский сельский совет

Военное кладбище периода Первой Мировой войны

Одно из исторических мест в агрогородке Боруны.

В далёком

1917 г. через территорию Ошмянщины проходила линия Западного фронта.

Здесь постоянно велись боевые действия. Именно в этой местности

совершили свой героический подвиг русские лётчики – экипаж самолёта

«Илья Муромец – 16». Все четверо похоронены на борунском кладбище,

вместе с немецкими солдатами. Таким образом, немцы почтили мужество и

героизм противника.

Мурованоошмянковский сельский совет

Ошмянская типография (Мурованая Ошмянка)

Великий маршалок Великого Княжества Литовского

Криштоф Монвид Дорогостайский – имя, которым гордится Ошмянщина..

Дорогостайский был героем на поле битвы, ученым, доктором медицины,

писателем и путешественником, но в историю он вошел прежде всего, как

автор «Гіпікі, альбо Кнігі пра коней» (1603 г.). Многие страницы «

Гіпікі» были написаны в Мур-Ошмянке. Здесь великий маршалок имел дворец

(типографию), руины которого сохранились до сегодняшних дней. Однако

сведения о существовании Ошмянской типографии – неточные и

противоречивые. Даже в современных энциклопедических изданиях подаются

разные даты её основания и имена основателей. Некоторые исследователи

вообще сомневаются в её существовании. Однако во многих источниках того

времени можно прочитать, что «Цензура» В. Солинариуса была издана в

личной типографии К.М. Дорогостайского.